Anche la chiesetta, alla quale si entrava per mezzo di un usciuolo comunicante con la piccola sagrestia, sembrava scavata sotterra, tanto era fredda e umida; il barlume della lampadina accanto all’altare, e quello della lunetta polverosa sopra la porta, ne accrescevano la tristezza, ma, aperta la finestra, un chiarore cilestrino che veniva dall’orizzonte schiarito sopra le lontananze della valle, fece apparire meno gelido e desolato il povero santuario. Nulla lo adornava; il tetto era di assi come quello di una capanna; un sedile in muratura, lungo le pareti, faceva le funzioni di panca. Ma quasi ricco era l’unico altare, con una tovaglia ricamata, lungo e prezioso lavoro di Concezione: dieci candelabri di vetro dorato, con grossi ceri a scala, cinque per parte, facevano ala alla statuetta in legno della Madonna della solitudine.

Così Grazia Deledda descrive l’antico santuario della Madonna della Solitudine, ai piedi dell’Orthobene, la montagna per eccellenza dei nuoresi.

L’edificio descritto dalla celebre scrittrice non esiste più: è stato demolito a metà degli anni Cinquanta e ricostruito ex novo su progetto di Giovanni Ciusa Romagna, riprendendo le forme della vecchia chiesa. La ricostruzione fu eseguita in vista della traslazione da Roma delle spoglie mortali della scrittrice nel 1956, per farla riposare per sempre in uno dei luoghi da lei tanto amati e descritti. Alla destra dell’altare, un sarcofago in granito nero con il suo nome in lettere bronzee indica al visitatore la presenza di questo personaggio illustre.

Eppure, la chiesetta vanta un’altra presenza, che sfugge ai più: il suo nome non è scritto a caratteri cubitali né con lettere dorate, così come dorata non è stata la sua vicenda. L’altra donna della chiesa della Solitudine si chiamava Perdìtta (Pietrina) Basigheddu, era nata a Nuoro all’incirca nel 1564 e di lei sappiamo che preparava unguenti a base di erbe selvatiche per curare i malanni dei suoi compaesani.

Ascoltate la voce di questa donna: di fronte al sarcofago della scrittrice, a fianco alla porta che conduce alla sacrestia (un tempo casa di tziu Francesco Mereu, noto Linu, descritta nel romanzo deleddiano) vedrete una campana in bronzo. Avvicinatevi bene, l’ossido dei secoli non la rende di facile lettura. Le prime cose che balzano all’occhio sono tre raffigurazioni mariane nella fascia centrale: un’Addolorata che si reca alla croce (vuota), una Madonna nascente da una cassapanca sorretta da due uomini in costume tradizionale seicentesco, e una Madonna con angeli. Sopra e sotto, due fasce con iscrizioni in lingua catalana: in alto, la scritta + SANCTA MARIA DE LA SOLEDAT + (Santa Maria della Solitudine), e sotto + LA FETA FER PERDITTA BASINQUEDDU DE CARITAT + IVAN PIRA MDCXXII + (l’ha fatta realizzare Perditta Basigheddu come atto di carità. Giovanni Pira 1622).

Giovanni Pira fu uno dei maestri artigiani campanari più importanti della Sardegna nel XVII secolo. A Perdìtta la commissione dell’opera, certamente realizzata nella bottega cagliaritana del quartiere di Villanova, non deve essere costata poco, ma la giustificazione di una spesa così importante potrebbe essere legata alla sua sfortunata storia.

La sua attività di erborista era mal vista dalla chiesa, che la considerava una grave superstizione legata alle arti magiche, legate a poteri occulti e maligni. Probabilmente denunciata da qualche vicino invidioso o semplicemente bigotto, fu arrestata dal tribunale dell’Inquisizione nel 1604 e incarcerata nel castello aragonese di Sassari, dove fu compagna di cella di Julia Carta di Siligo, un’altra celebre “strega” sarda. I pochi documenti su di lei narrano di notti insonni in compagnia del diavolo che perseguitava Julia, di vino annacquato che le veniva servito dal direttore del carcere (che così facendo intascava la differenza della cifra pagata dalla donna per il vitto giornaliero) e di trattamenti di favore in cambio di prestazioni erboristiche: Perdìtta fu costretta a curare, con le erbe che le erano costate la libertà, la gamba di Gregorio, un servo dell’inquisitore. In cambio, fu alloggiata nella casa del direttore anziché nelle carceri segrete, e adibita al trasporto dei pasti ai prigionieri normali.

Anche se le carte non ce lo raccontano, negli otto mesi di prigionia certamente subì diverse torture, che la portarono a confessare di essere idolatra del demonio e di avere abbandonato la fede, pur sapendo che questo costituiva un peccato molto grave.

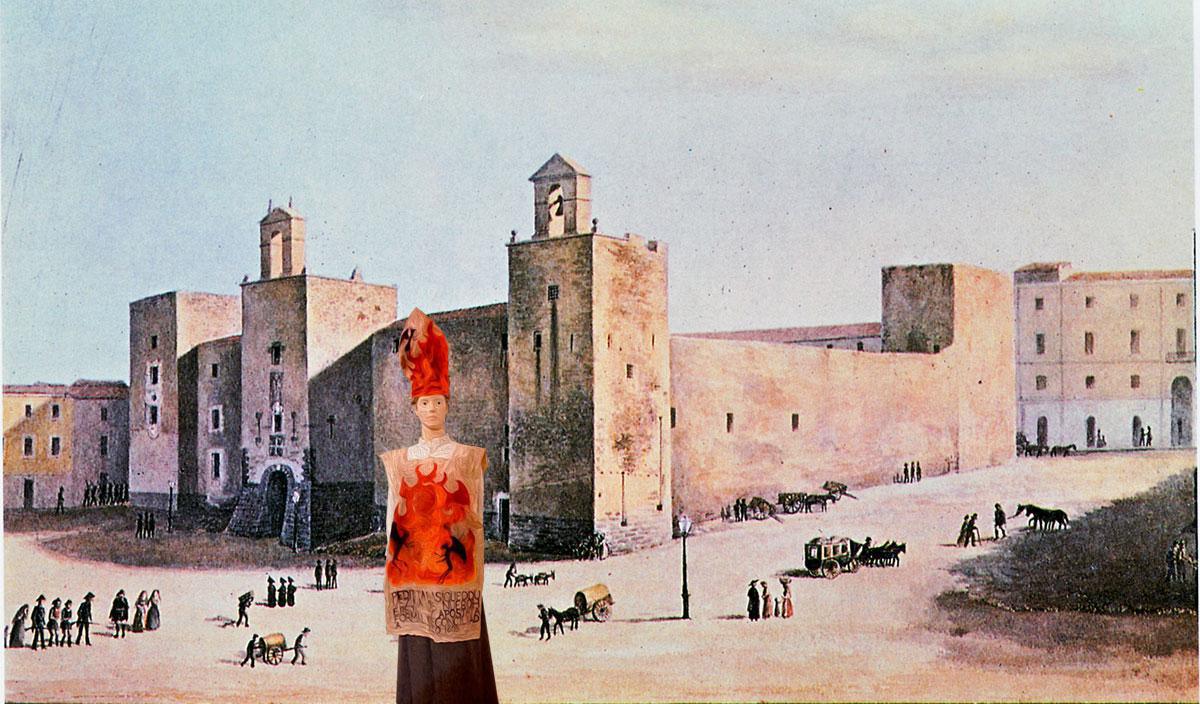

In un primo momento, il Tribunale inquisitorio formalizzò l’accusa di idolatria, apostasia ed eresia formale, capi per cui era prevista la pena di morte. Difatti, la donna è indicata sul punto di essere rilasciata in mano al braccio secolare, che si occupava delle esecuzioni capitali. Per motivi a noi sconosciuti, fortunatamente la condanna fu alleggerita e mutuata in carcere e sambenito a vita. Il sanbenito (abbreviazione di saco sendito, sacco benedetto) era una sorta di vestito che il condannato era costretto a indossare pubblicamente. Su di esso veniva indicato il nome della persona e il peccato per cui era stata condannata, rappresentato anche da elementi grafici diversi a seconda della gravità: per i condannati a morte, si disegnavano le fiamme dell’inferno con i demoni pronti a divorare l’eterno dannato.

Perdìtta fu riconciliata con la chiesa il 23 ottobre 1605: la ritroviamo residente a Cagliari nel 1611, come testimoniato da un atto notarile in cui incaricava un suo compaesano perché, a suo nome, rifondesse don Antonio Minutolo di Nuoro per il gregge di pecore che il marito della donna gli aveva disperso. Purtroppo le carte non indicano con chi era sposata.

La campana del 1622 è la sua ultima comparsa “ufficiale”: non sappiamo se fosse ancora in vita o se la donazione sia stata per via testamentaria. Quello che è logico pensare, è che la chiesa doveva essere stata recentemente completata, poiché essa non è menzionata nella visita pastorale del 1608, segno che non esisteva. Non è da escludere che Perdìtta abbia voluto contribuire alla costruzione del santuario, magari per ringraziare Dio di averla salvata dalle grinfie di coloro che, falsamente, uccisero tante donne in suo nome.

© Salvatore Pinna / riproduzione riservata